それを弱さと言い切ってしまうことは、僕にはできなかった。

すべてあいつのせいだ、としてしまうこともできなかったし、そうしてしまうことでむしろ僕の弱さをさらけ出してしまうのではないかという怖さもあった。

あいつは海を越えた東のほうからやってきたと言っていた。

あいつはいつも腰に方位磁石を携えていた。自分が今日はどの方角からやってきて、そしてどの方角に行くのかを常に気にしていた。その代わり、今いるところがどこなのか、ということには全く興味を示さなかった。

「私が行くところ行くところ、いつも人だかりなんだ。しばらくすると私がいることがさも当たり前のように人々は元の生活に戻るのだけど。」

自慢する風でもなくあいつは言う。

「自分が今どこにいるかなんて重要なことでもなんでもない。人だかりがあるところが自分のいるところなのさ。大事なのはどこから来てどこに行くのか、だ。」

「次は仲間を連れてくるよ。楽しいやつらさ。私よりは完璧じゃないけれど。」

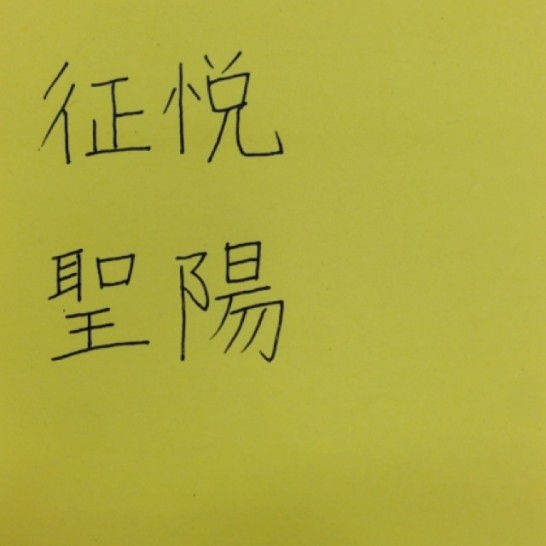

そう言ってあいつは仲間の写真を見せてくれた。

青、赤、黄色、緑、白。

仲間たちはそれぞれシンボルカラーとでもいうべき衣装をまとっていた。

そしてあいつと同じく背中の肩甲骨の間あたりにはねずみが齧ったような林檎があしらわれた衣装を皆着ていた。

魅力的だった。あいつも、そして仲間たちも、悔しいけれど魅力的だ。

僕があいつをあいつと頑なに呼んでいるのも、あいつが僕が持ちえない魅力を持っているということに対する劣等感からきていることは間違いなかった。

そしてあいつは僕のところにくるたびに成長していた。僕自身は何も変わってないのに、だ。

今、あいつの仲間に対しても同じ想いを抱いている。「あいつら」だ。

あいつらは僕をどう楽しませてくれるのだろう?あいつらの中の誰のところに行こうか?悔しいがそう考えるだけで高揚感を抑えられない自分がいることは間違いなかった。

「九月二十日に来るよ。しばらくは人だかりが続くだろうから顔は合わせられないかもしれないけど。」

そう言ってあいつは方位磁石で方角を確認して僕のところから去って行った。

■最初の一行ショートショートとは

最初の一行(一文)をお題にしてショートショートを書く試みのことです。

コメント